XR/メタバースをテーマとした国内最大級のカンファレンス「XR Kaigi」が今年度も開催されました。今年の「XR Kaigi 2023」は「さらに未来に近づく10年へ」をテーマとし、オンラインと現地、双方で計60以上のセッションが実施されています。

今回はその中から、12月22日に行われたセッション「Introducing a new era of immersive computing with the Varjo XR-4 series」をレポート。登壇者は、Varjo TechnologiesのMiika Jokinen(ミイカ・ヨキネン)氏です。

高解像度ハイエンドデバイスの先駆者、Varjo

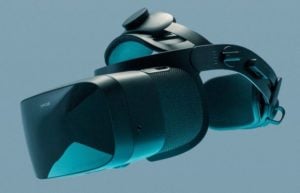

Varjo Technologies(以下Varjo)はフィンランドに拠点を構える企業。「人の眼レベルの解像度を実現する」というビジョンのもと、主に法人やプロフェッショナル向けの超高解像度VR/MRヘッドセットを開発しています(日本では、株式会社エルザジャパンを通して購入可能)。

セッションは、登壇者であるJokinen氏の自己紹介からスタート。同氏はVarjoのグローバル営業開発担当(SDR)機能およびグローバル・チャネル・セールス部門の責任者であり、アジア太平洋地域、特に日本でのパートナー開拓を行っています。

続いて、2023年11月28日に発表したばかりの約3年ぶりの新製品「XR-4」シリーズのイメージ動画で「XR-4」シリーズのイントロダクションを行いました。

ここからは、本セッションの主題である「XR-4」シリーズの紹介です。Varjoが新製品群の開発を通して、「いかに思考の没入感を実現するに至ったか」(Jokinen氏)が語られていきます。

旧モデルから大幅に向上した、視野角と解像度

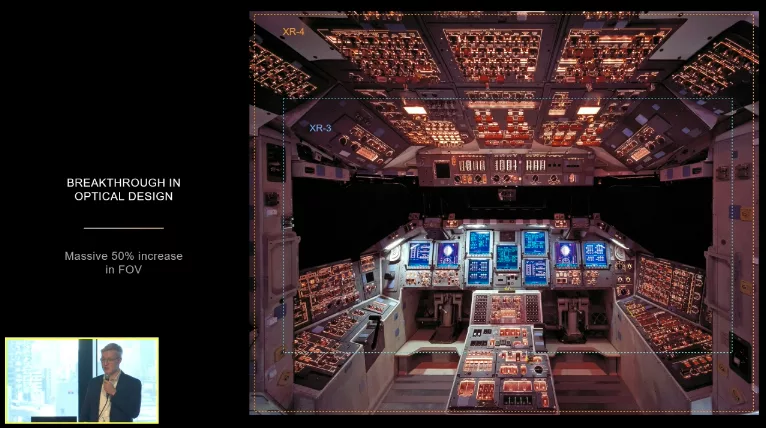

まずは光学設計の解説が行われました。「XR-4」シリーズの視野角は、旧モデル「XR-3」と比較して50%も拡大。下記画像のオレンジの外枠が「XR-4」シリーズの視野角、水色の内枠が「XR-3」の視野角を示しています。

この視野角の向上は非球面型レンズの採用によるもので、視野角はそれぞれ水平120度、垂直105度に拡大しています。Jokinen氏によれば、「他社が採用するフレネルレンズやパンケーキレンズと比べて非常に大きい視野を実現し、輝度や色域の性能も向上している」とのこと。ディスプレイ輝度は旧モデル「XR-3」の2倍である200ニト、色域はsRGBの98%となっています。

また、「XR-4」のディスプレイ解像度は片眼4K(3840×3744)、両眼で合計約2,800万画素。「これはAppleのVision Proを含む、他のハイエンドヘッドセットを上回る解像度」であり、Varjoの強みである高解像度を強調しました。

パススルー性能もアップデート

次に、MRのレンダリングに深く関わる「パススルー機能」について紹介されました。旧モデル「XR-3」のパススルーカメラの解像度は12メガピクセル(1,200万画素)でした。「XR-4」では20メガピクセルのデュアルカメラに変更。ヘッドセット本体の「人間の裸眼に迫る解像度」と組み合わせ、高いパススルー性能を誇ります。

また「XR-4」では、デバイス前面の4つの角に環境光センサーを搭載。使用する部屋の照明状況を認識して、より自然に現実に馴染むようなパススルーレンダリングを目指したとのことです。

さらに、アイトラッキング機能も内蔵。これより、ユーザーが注視する視野のみ解像度を上げて表示する、いわゆる中心窩適応レンダリング(フォービエイテッド・レンダリング)が可能になり、レンダリング負荷を下げることができます。

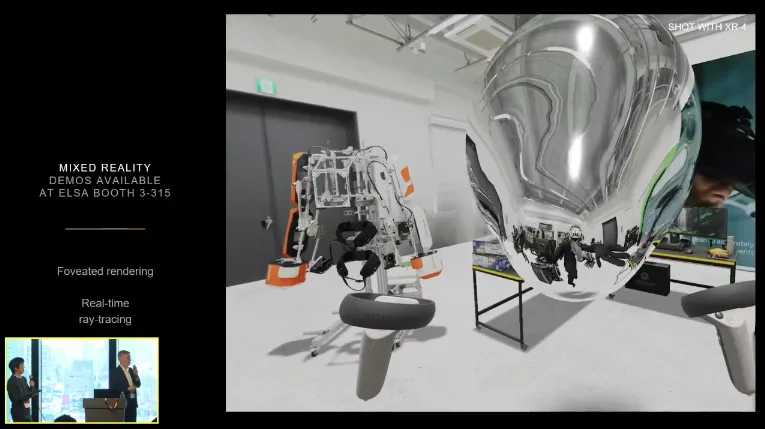

リアルタイムレイトレーシングを高解像度で生成可能

「XR-4」では、現実世界の光の挙動をシミュレートする技術「レイトレーシング」をリアルタイムで機能させ、レンダリングすることができます。Jokinen氏は、実際にリアルタイムレイトレーシングが行われる動画を用いて解説しました。

動画冒頭、Varjoオフィス内の現実世界にCGを重ねるパススルー表示が映し出されます。しかし中盤から次第に(動画では0:45〜)、フォトグラメトリで作成された作業部屋のようなバーチャル空間へと切り替わっていきます。

そして突然、目の前に現れた水滴のような液状の球体に、ユーザーが操作するアバターの全身や周辺の景色が映り込みます(動画では0:56〜)。この球体と映り込んだ風景はリアルタイムレイトレーシング機能で生成されたもの。アバターの動きや視線を滑らかに反映します。

デバイス周辺機能・対応アプリケーションも圧巻の充実度

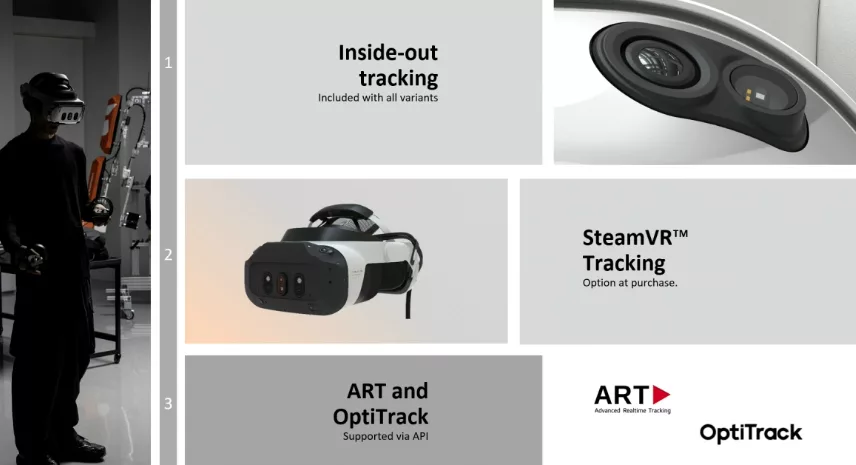

「XR-4」シリーズでは、ヘッドセット自体に外部センサーを必要としないトラッキング(インサイドアウト方式)が標準搭載されたため、単体でのポジション認識が可能に。Jokinen氏によれば「旧モデル『XR-3』と比較して8倍の性能を持つLiDARセンサー」を搭載しており、物体による遮蔽を再現できるオクルージョンにも対応しています。

インサイドアウトトラッキング以外のトラッキング方法でも接続は可能です。モーショントラッキングである「OptiTrack」や「ART」にはAPI経由で接続でき、また別モデル(XR-4 SV、XR-4 Focal Edition SV)では「Steam VR」の位置トラッキングが利用できます。

Ultraleapが開発する新型3Dハンドトラッキングセンサー「Leap Motion Controller 2」の追加オプションを購入すると、「Leap Motion Controller 2」本体とヘッドセット用マウントキット、ライブモーション用エンタープライズライセンスが付属します。

続いて、ヘッドセットの構造が紹介されました。「XR-4」シリーズには、視野角調整スライダーが追加されています。ヘッドセット上部のボタンを押すとレンズが前後に動き、目とレンズの間隔を調整できる仕組みです。Jokinen氏は「眼鏡をかけているユーザーはレンズを遠ざけることができます。反対に、裸眼ユーザーは視野角を拡大するためにレンズを近づけることも可能です」と付け加えました。

また、頭頂部にはゼログラビティヘッドバンド・ライトブロッカーという構造を採用。これにより重心が頭頂部へと移動し、顔面上部・額部分の圧迫負担が軽減され、快適な装着感となっているとのこと。さらに立体音響機能付きスピーカー、ノイズキャンセリング付きステレオマイクの付属によって、遠隔地とのスムーズなコラボレーション作業を実現します。なお「XR-4」シリーズより、Razer社製の専用コントローラーが同梱されます。

「XR-4」シリーズのPC使用には、NVIDIAハイエンドグラフィックカード(NVIDIA RTX Ada世代のRTX4080・4090等を想定)が推奨され、NVIDIAのリアルタイム3Dコラボレーションツール「Omniverse」との統合が可能となっています。

その他にも「Unreal Engine」「Unity」「OpenXR」等の100種類以上のアプリケーションに幅広く対応しています。

派生シリーズを含む、3つの製品群を展開

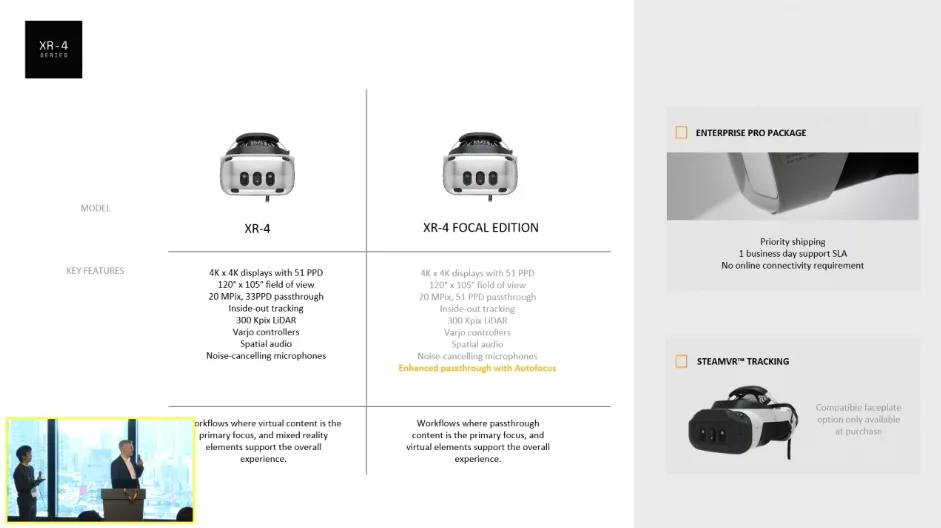

「XR-4」シリーズには、「XR-4 Focal Edition」「XR-4 Secure Edition」を合わせた3種類のバリエーションが存在します。

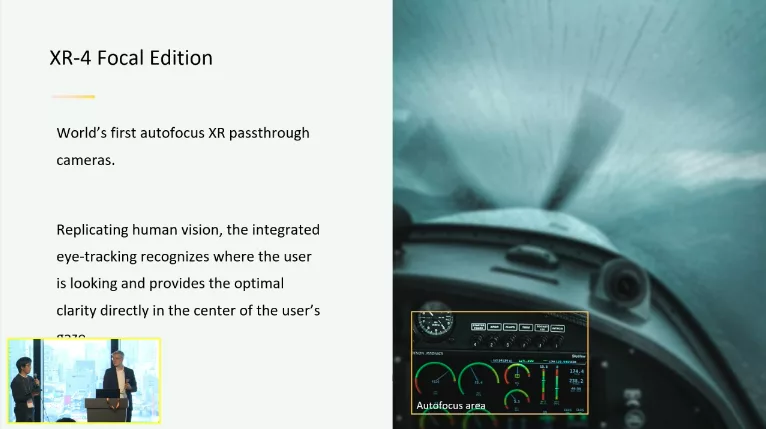

「XR-4 Focal Edition」は、外向けパススルーカメラにオートフォーカス機能を導入。アイトラッキング機能を組み合わせることにより、実際に人間の目が行うように注目したい部分に焦点を合わせることが可能です。

Jokinen氏は、Varjoのパートナー企業であるAECHELONが「XR-4」を使って訓練する動画を紹介。AECHELONは訓練用フライトシミュレーター製造メーカーです。

動画内のフライトシュミレーターを操作する様子は、一見、すべてがVR体験のように見えます。しかし、実はコックピット内の計器類は現実空間に存在し、つまみなどの操作が映像に連動しているMR体験なのだそう。Jokinen氏は「MRを使ってバーチャル空間でフライトをシュミレートしながら、実体験を伴う訓練も同時に受けることができる」と語りました。

一方、「XR-4 Secure Edition」は、特に高い機密性が要求される政府・産業利用向けのハイセキュリティを確保しています。このバージョン製品は、フィンランドのにあるVarjoオフィスで製造され、米国の貿易協定(TAA)認定製品に準拠。また必要に応じてBluetoothなど無線通信機能を取り外した状態での提供も可能です。

また、旧モデル「XR-3」では、サポート等の利用に年間サブスクリプション契約が必要でしたが、「XR-4」シリーズでは不要に。ただし、優先サポートやデバイスオファー、オフライン使用などには別途「エンタープライズ・プロ・パッケージ」の購入が必要です。

Jokinen氏による新製品「XR-4」シリーズの紹介は以上となりました。旧モデルから性能を大きく向上させ、新機能をこれでもかと搭載したハイエンドデバイスで、VR/MR体験をまたひとつアップデートさせたとも言えるVarjo。今後もその動向に注目です。

【Sponsored】エルザ ジャパン