株式会社NTTコノキューは、子会社である株式会社NTTコノキューデバイスが開発中のARグラスの詳細を発表した。アメリカのテキサス州オースティンで開催中の「AWE USA 2024」では、初となる実機のデモ展示が行われている。

本記事では、筆者がこのARグラスを体験したファーストインプレッション、そしてAWE USA 2024で発表されたスペックなどの詳細をお伝えする。

最新技術で「薄い×鮮明」を両立、さらに無線接続も

今回NTTコノキューがデモ展示を行ったARグラスは、2024年2月NTTコノキューデバイス最初の製品として発表。今回はその「続報」と「実機デモ」が行われた、といった格好だ。

これまでに発表されていた内容も合わせて、このARグラスについて紹介していこう。

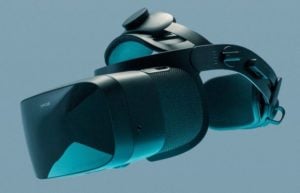

まず、このデバイスは「透過型」のARグラスだ。物理世界に3Dオブジェクト等を重畳するARないしMRデバイスには、このARグラスや「XREAL Air 2 Ultra」「Magic Leap 2」などのように、物理世界を肉眼で見れる透過型(シースルー型と呼ばれることもある)と、Appleの「Vision Pro」や「Meta Quest 3」のように、カメラ越しに物理現実を見る「ビデオパススルー型」の2種類が存在する。

(左から「XREAL Air 2 Ultra」「Vision Pro」「Meta Quest 3」。XREAL Air 2 Ultraは向こう側が透けて見える。いっぽうVision ProやMeta Quest 3は、外部の映像をヘッドセットのディスプレイに表示することで外を見る。 撮影: すんくぼ)

また、昨今のARグラスやグラス型ディスプレイは、普段使いを意識しているのか、コンパクトな形状にされていることが多い。ディスプレイ部分の厚みやレンズフレームなど、様々なパーツを「薄く・軽く」する研究や技術開発が進められている。

NTTコノキューデバイスのARグラスも例外ではなく、独特なLetinARの光学系を採用。薄さと輝度、表現の鮮明さを両立させている。独特な作りのため、はたから見ると「見づらいのでは?」と思われるかもしれないが、実際に装着した時はあまり気にならなかった。

(NTTコノキューデバイスのARグラス。レンズに入っているスリット状のパーツがLetinAR製であり、大きな特徴。なお、LetinARの実製品への採用例としては、世界的に見てもかなり早い。 撮影: すんくぼ)

前面には3基のカメラを搭載し、空間認識や手のトラッキングなどを行う。つまり、このARグラスは6DoFであり、位置トラッキングなども備えている。「XREAL Air 2」や「Rolod Air」などは、位置トラッキングを搭載しない「グラス型ディスプレイ」「空間ディスプレイ」を展開しているが、このARグラスは一歩先を行っている。

そして、「XREAL Air 2 Ultra」をはじめとする多くのARグラスは、スマートフォンや何らかのデバイスとケーブルで接続するのだが、このARグラスはスマートフォンと無線接続ができる。筆者が知る限り、これに対応している「6DoF」かつ「メガネ型」のデバイスはない。

筆者は有線接続型のVRヘッドセットが主流だった2016年ごろ、一体型VRヘッドセット(後の「Meta Quest」もとい「Oculus Quest」)を体験した時も大きな衝撃を受けた。今回のARグラスも、やはりケーブルから解放された体験は格別である。慣れてしまうと気にならないが、いざ「邪魔するものがなくなる」と、こんなに開放感があるのか、という気持ちになる。

(前から見ると縁が太めで自然な形状だが、上から見るとツルの部分が太くなっていることが分かる。充電中のためケーブルがつながっているが、体験の際は外していた。 撮影: すんくぼ)

バッテリーを含めた重さは約125gと、装着感はかなり自然かつ軽い。連続駆動時間はセンサー類を使うコンテンツを動かしたとき場合は「1時間程度」とのこと。

(NTTコノキューの担当者が装着したところを撮影。装着してみると、意外に側面もスッキリとしている。 撮影:すんくぼ)

プロセッサにはクアルコムの「Snapdragon AR2 Gen1」を内蔵し、処理能力には自信がある様子。今回のARグラスの発表も「クアルコムの講演の中で、ゲスト出演したNTTコノキューが発表する」というものだった。デモ体験もクアルコムのブースで一番目立つ場所に配置されており、両社の強い意気込みが感じられた。

(重量や輝度などのスペックは、ここで初めて公開された。 撮影: すんくぼ)

スペックは視野角が約45度、画質は片目フルHD、輝度は1,000nits。透過型のARグラスでは標準的だ。視野角は「広い」とは言えないため、距離と大きさを考慮しないと見切れてしまうなどの問題が生じるが、ここはコンテンツと使い方次第だろう。

やはり「6DoFでワイヤレス」は唯一無二

さて、ここからは肝心のデモの内容に移ろう。筆者が体験したのは「恐竜が目の前に倒れており、空中に浮いている骨を手でつかんで、もとの場所に戻すと恐竜が起きて歩きだす」という簡単なデモだった。

カメラの数が多いわけではないので、平面などのトラッキング精度が高いわけではないが、ある程度安定していた。ハンドトラッキングも手を認識して使うことができ、6DoFのデバイスとして動く。とはいえ、Vision ProやMeta Quest 3などの、物理空間に「ピタッ」と張り付く感じのトラッキングではない。ここはセンサーの数やアルゴリズムなどの差だろう。

なおデモ体験での位置トラッキングに関しては、「特徴点の認識と画像認識を組み合わせてトラッキングを行っている」とのこと。このARグラスはクアルコムのXRプラットフォーム「Snapdragon Spaces」に対応しており、物理空間のメッシュを利用した位置トラッキングも行うことができる。実際のコンテンツ開発では、内容に応じて様々なトラッキングの方式を選ぶことになると思われる。

(メガネがあるとそのままでは装着できないが、視力矯正用のアタッチメントレンズで対応可能だ。デモ体験でも事前に用意されていた。 撮影: すんくぼ)

総合してみると、「軽くてワイヤレス」なのは唯一無二のメリットだ。他方、バッテリーの持続時間を考えると、ケーブルから開放される利用シーンは限定的で、どうしてもバッテリーを繋がなければならない状態になることもある。一方で「6DoF、軽い、ワイヤレス」なARグラスが実現することで、これまでにない利用シーンが見出されることもありうるだろう。

このNTTコノキューデバイスのARグラスは、2024年夏の発売を予定している。担当者いわく「パートナーとなるベンダー等を募集中」とのことで、AWE USA 2024では、会場に来た世界中の開発者たちにデバイスをアピールしていた。活況となってきたARグラス市場で、どのような活用方法が見出されるのか。今後の展開も楽しみだ。