寺田寅彦によれば、田舎のエビはただエビではないそうだ。

六つになる親類の子供が去年の暮れから東京へ来ている。これに東京と国とどっちがいいかと聞いてみたら、おくにのほうがいいと言った。どうしてかと聞くと「お国の川にはえびがいるから」と答えた。

この子供のえびと言ったのは必ずしも動物学上のえびの事ではない。えびのいる清洌な小川の流れ、それに緑の影をひたす森や山、河畔に咲き乱れる草の花、そういうようなもの全体を引っくるめた田舎の自然を象徴するえびでなければならない。東京でさかな屋から川えびを買って来てこの子供にやってみればこの事は容易に証明されるだろう。

私自身もこのえびの事を考えると、田舎が恋しくなる。しかしそれは現在の田舎ではなくて、過去の思い出の中にある田舎である。えびは今でもいるが「子供の私」はもうそこにはいないからである。

しかしこの「子供の私」は今でも「おとなの私」の中のどこかに隠れている。そして意外な時に出て来て外界をのぞく事がある。たとえば郊外を歩いていて道ばたの名もない草の花を見る時や、あるいは遠くの杉の木のこずえの神秘的な色彩を見ている時に、わずかの瞬間だけではあるが、このえびの幻影を認める事ができる。それが消えたあとに残るものは淡い「時の悲しみ」である。寺田寅彦「田園雑感」

夏が過ぎ風あざみ三丁目の夕陽が沈みそうな濃厚なノスタルジーであるけれど、ここで引き合いにだされている寺田の少年時代の幻影とは、戦後生まれのサラリーマンがオトナ帝国で自分の靴下のにおいを嗅いでおもいだす年代のものでない。寺田は明治11年生まれだ。ということは、明治10年代か、いってもせいぜい20年代。ちなみにここでいわれている「子供の私」のいた田舎とは、高知(いまの高知市小津町)あたりである。

(海に続く道/Road to the sea by Maple K)

田舎に対するわたしたちの感傷的なイメージは、百年以上前からさして変わっていない。変わったのは、パッケージングされた田舎ノスタルジーが農村育ち以外のひとびとにも分配されるようになったことで、あらゆるイメージを生吞してきたわたしたちは、本来存在しない「田舎の子供の私」を寺田とおなじ鮮やかさで幻視できる。

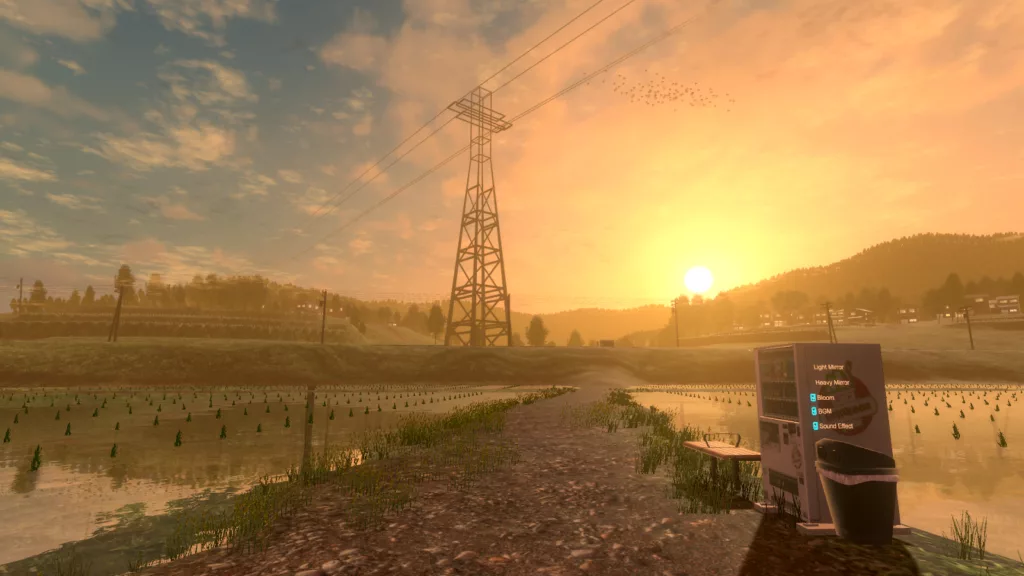

「Yayoi INAKA」(by 猫屋敷やよい)にいく。そこにはすべてがそろっている。四方に山と木々、あぜ道、ふるぼけた自販機とベンチ、トタン屋根のバス停、彼方から彼方へと電線をつなぐ鉄塔、暮れなずむ夕陽、そのあわい橙色の光を水面に返す水田、ゆっくりと泳いでいく雲、棚田、まばらな家々……そうしたオブジェクトから発される「時の悲しみ」が心を満たし、かつて記憶を思い出させてくれる。

温厚で愛情あふれる祖父母がスイカを切り、年上のいとこと種を飛ばし合いっこする。ビニールプールを膨らませる。田んぼでおばけえびを捕まえる。

田舎に田んぼはつきものだ。歴史学者の千田稔によれば「田舎」という単語自体は『日本書紀』からあったそうで、都会と対立する意味での田舎は「タヰナカ」、つまり「田居中(田のなか)」を表すことばが変化してできたらしい。いってみれば、都に住む貴族たちの見下し感情だったわけだけれど、平安くらいまで下ると貴族たちは里山を理想化するようになり、邸内に田舎の風景を再現した庭をこぞってこしらえだす。みやびな和歌にもそうした貪欲な一面があって、日本文学者のハルオ・シラネは「はるかな地にある歌枕を用いて歌を詠むことは、田舎の風景を自らの私的な庭に取り込むこと」だったとも指摘している。

そういえば、かのマリー・アントワネットとルイ16世はヴェルサイユ宮殿の敷地内に農村をまるごと再現した「王妃の村里(ル・アモー・ドゥ・ラ・レーヌ)」を建てて牧歌的な風景と生活を愉しんでいたそうだ。王妃と王がみずからみすぼらしい身なりの農民に扮して作業を行っていたという疑わしい逸話まである。

現代のわたしたちの精神性はこうした昔の貴族に近い。田舎というのは、その美しい風景だけ切り取って安全に愛でるものだ。

とはいっても昔は土地も少なかったので、庶民は盆栽に景を見いだすのがせいぜいだったのだけれど、2020年代にあってはPCの描画能力とVR用HMDの錯視がわたしたちに無料のプチ・トリアノンを与えてくれた。富はひとしく分配されて、わたしたちはもう、革命を必要としない。

田舎をふるさととするならば、帰省は義務だ。「August nostalgia」(by MAOO)には帰省先も用意されている。

畳の上にはスイカ、そうめん、ブラウン管テレビ、障子、すだれ、扇風機が顔をならべ、頭上には年代物のエアコン。風鈴のつるされた軒先の庭には、朝顔も咲いている。表の庭はひまわり畑。夏だ。ここに文明を感じさせるものは洋式の水洗トイレしかない。

狭苦しい風呂場の壁はタイル敷きで、ユニットバスは大人ひとり浸かれば満杯になってしまう。窓を開けると、盛土で嵩上げされた道路の擁壁が視界をふさぐ。土砂崩れでも起きれば、一発でおしまいになりそうな家だ。古臭くて、灰色で、じめじめしているのだけれど、しかし埃っぽいようなカビっぽいような空間がなぜだか眼になじむ。

ここで夏休みを過ごすべきなのだ、という気がしてくる。

みんな、夏休みが大好きだ。なぜだろう。田舎という土地は、夏休みのためだけに用意されているような気さえしてくる。

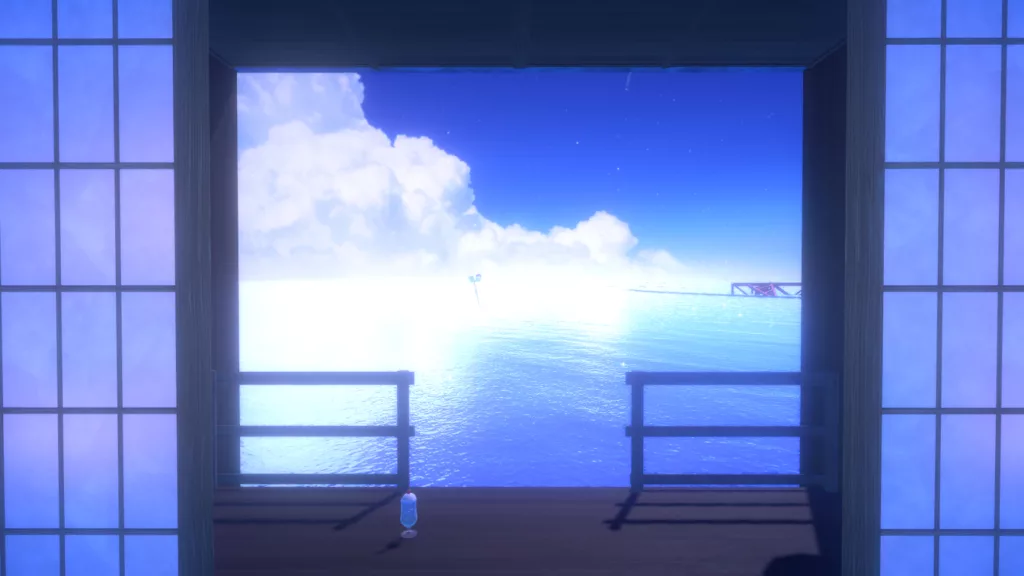

まだ純化できる。理想的な要素を抽出してできた夏は 「Blue Summer」(by RwaBhineda)に極まっている。

障子の隙間から、インフィニティな海から八雲立つ入道雲と朽ちかけた信号機がのぞく。日本の夏とは、これだ。幼年期、故郷、終戦記念日。あらゆる失われてしまったものが宿る季節。

自分自身にはけっして刻まれていないそれらの傷跡を、ヘッドセットに閉じこめて、何度でも舐めることができる。

ところで田舎は日本以外の国にもある。

作家の吉田健一は「英国の景色」という題のエッセイで、英国の田舎の景色は日本のそれに似ている、と述べている。人間を拒絶せんばかりの威容を誇る大陸の自然に比べ、英国の自然美は多分に人工的であり、こぢんまりしている。文化や生活が風景に溶け込んでいるのだ、という。

英国の田舎といえば、伝統的にはむしろ貴族の住む場所であり、産業革命期のゴミゴミしていて空気も最悪だった都市の対極として、「イギリスの田舎は、庭園そのもののように緑にみちて、天国のように汚れを知らない」(カレル・チャペック)。

「English Cottage」(by Adi.)が天国かどうかはわからないが、まさしくチャペックの紀行文に書かれたような場所ではある。「緑の草地と、食事のために永遠にいとなまれる自然の儀式として、大地に頭を垂れる羊の最初の群れが見える」。

ゴツゴツとした岩場もある牧草地帯で、ぼんやりとヒツジとウシが草を食む。

英国名物の赤い電話ボックスもなぜだか置かれている。日本ではすっかり公衆電話を見なくなったけれど、これも田舎のマジックなのだろう。いかにも記号的ではある。けれど、アセットは記号的だからこそワールド制作者のイメージに乗りやすいわけで、そこを訪れるわたしたちもわかりやすい記号からイメージを受け取る。

ここは、だから、英国の田舎だ。柵で囲われて、ヒツジがいる。コテージの内部には暖炉が設けられている。生活を味わえる。

さらにぼんやりと、時間が経っていく。日が暮れる。月が出る。また陽が昇り、灰色の雲で覆われ、雨になる。

このまがいものの思い出も、いつかは本物として思い出されていくのだろうか。

【参考引用文献】

吉田健一『英国に就いて』ちくま学芸文庫

小宮豊隆・編『寺田寅彦随筆集(一)』岩波文庫

カレル・チャペック、飯島周・訳『イギリスだより カレル・チャペック旅行記コレクション』ちくま文庫

ハルオ・シラネ、北村結花・訳『四季の創造 日本文化と自然観の系譜』角川選書

千田稔「日本における「ヰナカ(田舎)」の成立――「ヒナJと「アヅマ」との関連において――」